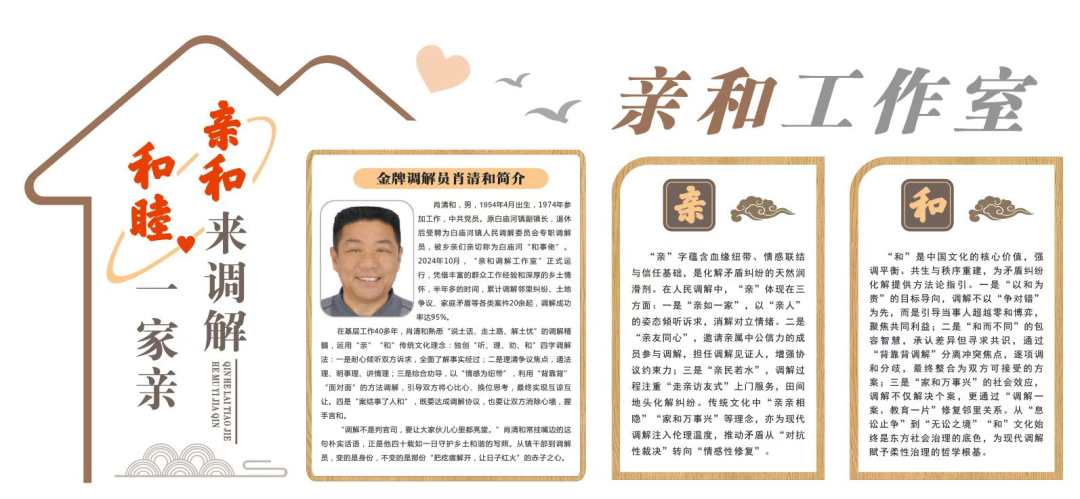

调解员肖清和:四十年扎根乡土 巧解百姓千千结

在黄冈市罗田县白庙河镇的田间地头、农家院落,人们常常能看到一位年逾古稀的老人:操着一口乡音,在争执的乡亲们中间耐心周旋。这位被群众亲切唤作“和事佬”的老党员,是原白庙河镇副镇长、现任白庙河镇人民调解委员会专职调解员的肖清和。从风华正茂到古稀之年,从“肖镇长”到“和事佬”,岗位在变,角色在变,但肖清和那颗“把疙瘩解开,让日子红火”的赤诚初心,四十年来从未改变。

身份转变显初心:甘当乡村“解结人”

1954年出生的肖清和,深耕基层四十余载,足迹遍布白庙河山山水水、角角落落,对这片土地有着深厚的感情,积累了极其丰富的群众工作经验。2024年,罗田县委政法委创新实施人民调解“211”工程(在全县培养20名金牌调解员、100名骨干调解员、1000名调解员)。白庙河镇综治中心第一时间想到了有丰富群众工作经验的老同志,聘请他担任白庙河镇人民调解委员会专职调解员。面对组织的信任,肖清和没有丝毫犹豫,毅然接下了这份沉甸甸的责任。

“肖镇长,现在怎么又做起了‘和事佬’?”面对调侃,他总是笑着说:“看着大家的日子越过越顺心,这比什么都强!”2024年10月,“亲和调解工作室”正式运行。截至目前,工作室已成功调解涉及宅基地、赡养、邻里、经济等各类矛盾纠纷20余起,调解成功率达95%。

“听理劝和”四字诀:土办法解土忧愁

“调解不是判官司,要让大家伙儿心里都亮堂,心气都顺了。”这是肖清和常挂在嘴边的话。他深知,乡村社会的矛盾纠纷往往盘根错节、情法交织,不能简单“一刀切”。在四十余年的实践中,他总结提炼出一套行之有效的“听、理、劝、和”四字调解法,成为打开群众心结、化解基层矛盾的“金钥匙”。

“听”字为先,打开心扉。肖清和认为,耐心倾听是调解成功的基础。去年冬天,两户村民因池塘修建石岸问题闹得不可开交,怒气冲冲找到镇里要求调解。肖清和没有急于评判,而是搬来板凳,让两家人“把委屈说透”。他专注倾听,认真记录,适时引导“后来呢?”“当时你是怎么想的?”两个多小时过去,双方激动的情绪渐渐平复。肖清和深有感触:“很多时候,乡亲们争的未必是绝对的对错,而是一口气。让他们把郁积的情绪宣泄出来,把心里话说透,问题就解决了一半。”

“理”字为据,明辨是非。调解不仅要讲感情,更要讲法理、明事理、通情理。处理一起土地边界纠纷时,一方坚持几十年前的老地契,一方手握新的确权证书,互不相让。肖清和搬出《中华人民共和国土地管理法》相关条款,请来村中老支书回忆当年分地详情,更语重心长地算起“人情账”:“都是抬头不见低头见的邻居,为了半分地伤了多年和气,值得吗?”通过讲透法理、摆明事理、说通道理,最终促使双方互谅互让,重新划定了边界。

“劝”字用情,将心比心。面对僵局,肖清和善用“背靠背”与“面对面”相结合的方式。他先分别与当事人深入沟通,摸清各自诉求底线和心理“软肋”,再引导双方换位思考。“要是你站在他的位置,会怎么做?”调解一起家庭赡养纠纷时,老人指责儿女不孝、不履行赡养义务。女儿说自己出嫁了,日子过得也难;儿子说自己刚毕业、没时间照顾。肖清和拉着儿女和老人忆起往事:“你们小时候读书,妈妈为了凑学费去工地搬水泥格外辛苦,这恩情能忘吗?”又劝导老人:“孩子压力也大,咱们做长辈的,多担待点。”一番肺腑之言,让一家人红了眼眶,当场和解。

“和”字为要,弥合裂痕。肖清和追求的不只是“案结”,更是“事了”“人和”。他特别注重调解后的回访巩固。有两户邻居因邻里边界问题积怨多年,虽经调解成功,但见面仍不言语。肖清和便借双方子女探亲的机会,邀请两家人坐在一起话家常,双方你一言我一语,往日的隔阂在不知不觉中消融。肖清和说:“签协议只是第一步,让他们真心握手言和,以后还能互相帮衬,这才是真正的和谐。”

走进“亲和调解工作室”,墙上悬挂的“亲和来调解,和睦一家亲”标牌格外醒目。这是肖清和调解工作的核心理念。“咱老祖宗留下的‘亲’‘和’二字,就是化解矛盾的密码。”他解释道,“亲”是真心相待,把乡亲当亲人;“和”是求同存异,让邻里如家人。

2024年年底,某村因排水渠道损坏导致路面积水,天气寒冷、路面结冰,多次发生行人摔倒情况。该村调委会上门协商未果。肖清和了解情况后赶到现场,没先论对错,而是说起了村里的老规矩:“以前咱这儿修排水渠,都是全村人一起上,谁家有力出力气,有料出料,为啥?因为水渠通了,路面也好了,大家都方便了。”他又算起了“合作账”:“一起修,用不了多少钱;各修各的,得花两倍的钱,这不划算啊。”一番话点醒了众人,纠纷双方不仅握手言和,还主动牵头组织村民共同维修了排水渠。

在肖清和看来,调解不仅是解决纠纷,更是在传承乡土社会的良俗美德。他常把村里的老党员、德高望重的长辈请进工作室当“顾问”,用村里的“老理儿”结合新政策,让调解更接地气、更有温度。“年轻人在外打工多,家里多是老人孩子,咱调解员就得像黏合剂,把人心聚在一起,让村子更和睦。”

从副镇长到调解员,变的是身份,不变的是那份对乡土的热爱与担当。肖清和用扎根基层四十余载的坚守证明:和谐乡村的密码,藏在“说土话、走土路、解土忧”的执着里,藏在“把乡亲当亲人”的真诚里,更藏在“让日子红火”的朴素愿望里。

附件:

鄂公网安备42010602000757号

鄂公网安备42010602000757号